구한말 조선을 방문한

외국인 선교사들은 조선인들의

식사 문화와 식사량에 깊은 인상을 받았습니다.

그들의 기록을 통해 당시 조선인들의 식생활을 엿볼 수 있습니다.

1.선교사들의 증언

미국인 선교사 언더우드의 부인은 조선인들의 식사량에 대해 다음과 같이 기록했습니다:

"조선 사람들은 어떤 잔치에 갔다 하면 도저히 믿을 수 없을 만큼 많이 먹어 치운다.

또 그들은 잔칫날 먹으려고 미리 굶기도 한다."

프랑스 선교사 다블뤼(Daveluy) 주교는 조선인들의 식사 습관에 대해 다음과 같이 묘사했습니다:

"조선인들은 특별한 탐식과

식욕을 가지고 있다.

그들은 정말 대식가들이다.

이 점에서는 양반이나 평민이나 모두 같다. 조선인들은 많이 먹는 것을 자랑스러워하고 질보다는 양을 중시한다."

또한, 다블뤼 주교는

노동하는 사람들의 식사량에 대해

다음과 같이 언급했습니다:

"노동하는 사람의 식사량은

보통 1리터가 넘는다.

커다란 사발 가득히 넣고 먹는다."

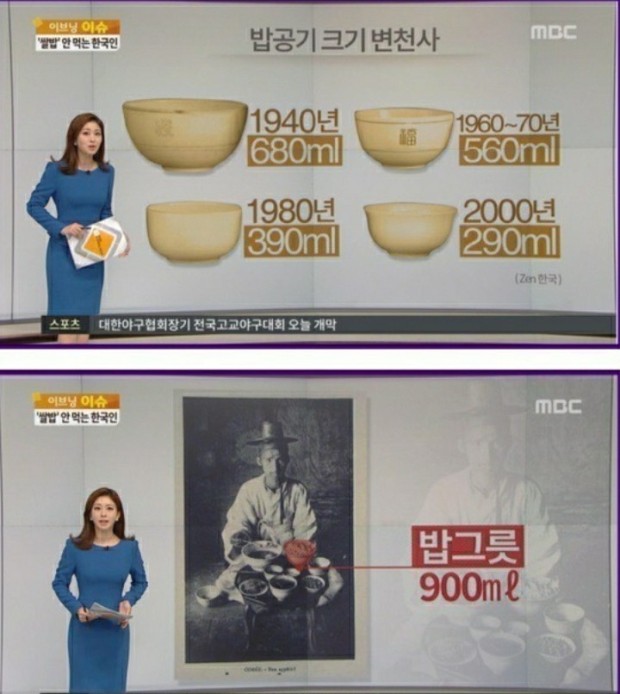

2. 얼마나 많은 양을 먹었을까?

기록에 따르면, 성인 남성은

한 끼에 약 7홉(약 1.26리터),

성인 여성은 5홉(약 0.9리터),

아이들은 3홉(약 0.54리터)의 쌀을 소비했다고 합니다.

이는 현대 한국인의

일반적인 식사량인 120~150cc보다 훨씬 많은 양입니다.

또한, 17세기 후반부터 19세기까지 조선에서는 하루 약 1,000마리의 소가 도축되었으며, 이는 연간 약 38만~39만 마리에 달합니다.

이를 통해 당시 조선인의 1인당 연간 쇠고기 섭취량은 약 4kg으로 추정되며, 이는 20세기 말 한국인의 섭취량과 비슷하거나 더 많은 수준입니다.

이는 당시 일본 농민들의 식사량과 비교하면, 거의 3배 이상입니다

일본인들은 조선인들이 자기들보다 3배나 더 많이 먹는다고 말했으며,

실제로 그랬다고 합니다.

3. 왜 이렇게 많이 먹었을까?

👍 고된 노동과 높은 열량 소비

조선 시대에는 농업과 노동이 주된 생계 수단이었습니다. 하루 종일 농사를 짓거나 육체노동을 하는 사람들이 많았고, 이를 위해 많은 에너지가 필요했습니다. 따라서 자연스럽게 많은 양의 음식을 섭취해야 했습니다.

👍 식사 기회의 제한

조선 시대에는 하루 세 끼를 챙겨 먹는 것이 지금처럼 당연한 일이 아니었습니다. 서민들은 하루 두 끼를 먹는 경우가 많았고, 심지어 하루 한 끼만 먹는 경우도 있었습니다. 따라서 식사할 때 최대한 많이 먹어 두려는 습관이 생긴 것입니다.

👍 잔치 문화와 과식

조선 사회에서는 잔치와 제사가 중요한 행사였습니다. 이런 자리에서는 음식을 풍성하게 차리는 것이 미덕이었고, 손님들도 많이 먹는 것이 예의였습니다. 이런 문화 속에서 자연스럽게 과식하는 경향이 생겼습니다.

👍 음식 보존의 어려움

현대처럼 냉장고가 없던 시절, 음식 보존이 쉽지 않았습니다. 남은 음식을 오래 보관하기 어려웠기 때문에 한 끼라도 배부르게 먹으려는 습관이 자리 잡았을 가능성이 큽니다.

4. 결론

이러한 요인들로 인해

조선인들의 대식 문화가 형성되었으며,

지금의 먹방은 그저 일시적인 유행이 아닌 유구한 전통 문화임을 알 수 있습니다.